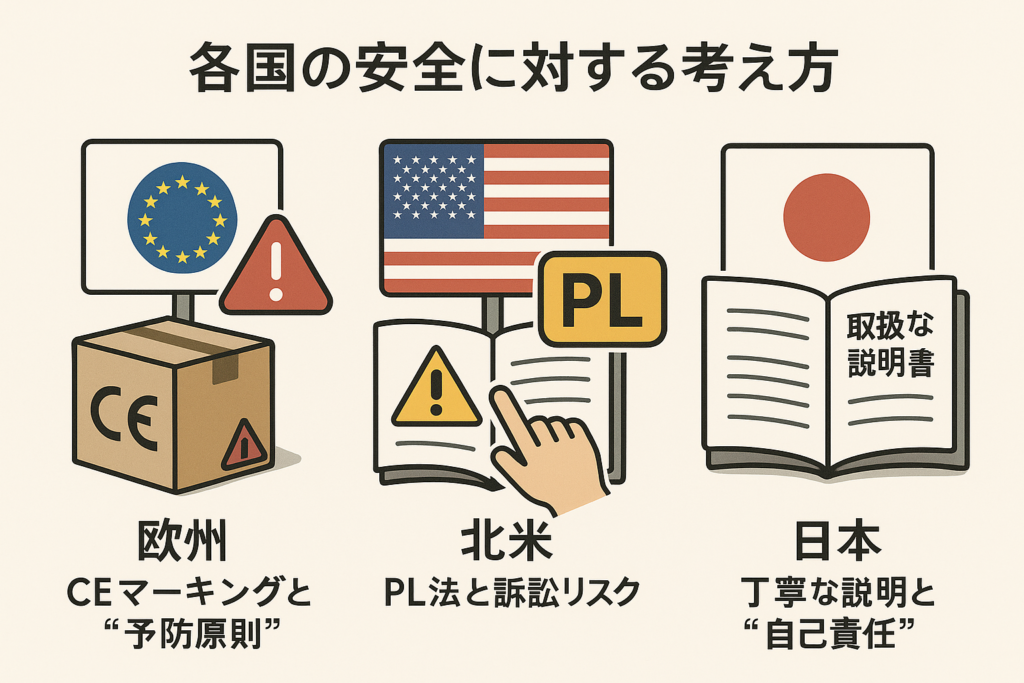

これまで、製品には必ずリスクがあり、それを完全にゼロにすることはできない、そのためには「許容できるリスク」という考え方が必要になるとお話ししました。ではこの「許容できる」の基準は、世界共通なのでしょうか?実は、社会の価値観や文化、法制度は国によって違うように、同じ製品でも「どこまで許されるか」という共通認識も各国で異なっているのです。グローバルに製品を展開する企業にとって、異なる国や地域の安全文化を理解し、適切にリスクを伝えることはますます重要になっています。そこで法規制をもとに、欧州、北米、日本での安全への考え方をお伝えします。

1.各国の安全に対する考え方

製品の「安全」と「リスク」に対する考え方は、国や地域によって少しずつ違います。

ここでは、欧州・北米・日本、それぞれの特徴を簡単に整理してみましょう。

欧州の安全文化:CEマーキングと“予防原則”

欧州では「予防原則」という考え方があります。「まだ危険性が完全には証明されていなくても、危険の可能性があるなら予防的に対策をする」という考え方です。この思想を背景に、EU域内で製品を流通させるための「CEマーキング」があります。製造者自らが、該当する規則指令の要求に従って製品の安全性を担保するよう設計製造して評価を実施し、それらの法規や規格に適合していることを自己適合宣言するという仕組みです。欧州では「予防原則」の考え方が根付いており、設計段階で危険を徹底的に取り除くことが求められます。CEマーキング制度では、製造者が自らリスクを分析し、可能な限り設計でリスクをなくし、残った部分だけを注意表示などで伝えるという手順が制度化されています。

「まだ危険が証明されていなくても、可能性があるなら予防する」という姿勢が大きな特徴です。※CEマーキング制度には、適合方法はいくつかあり、強制認証を必要とする場合があります。

北米の安全文化:PL法と巨額訴訟リスク

北米(特にアメリカ)では、PL法(製造物責任法)が有名で、万一事故が起きた場合にはメーカーや販売者が巨額の賠償を負うことになります。そのため、設計段階の安全対策に加えて、想定できるあらゆるリスクをユーザーに詳細に伝える「警告義務」が非常に重視されます。「想定外の使い方」も想定する姿勢や、FCC認証・ULマークといった第三者機関の認証制度も含め、事後責任を最小化する文化が根付いています。

日本の安全文化:慎重さと“自己責任”のバランス

日本では「安心・安全」が重要視されており、消費生活用製品安全法(PSCマーク)や電気用品安全法(PSEマーク)など、法律で基準が明確に定められています。また、PL法(製造物責任法)もあり、製造者は情報提供を通じてリスクを伝えますが、一方で「適切に扱えば安全」という自己責任の考え方も根強く残っています。取扱説明書や注意表示をとても丁寧に作り込むのは、日本独自の特徴と言えるでしょう。ただ近年では、消費者側の権利意識の高まりと、クレームや訴訟リスクの増加もあり、欧米型の安全文化との接点が増えつつあります。製造側としては、どこまでリスクを伝え、どこからを自己責任とするかの線引きが常に問われています。

2.グローバル製品のリスクコミュニケーションの工夫

こうした国や文化の違いを跨いで製品を提供する企業には、情報の伝え方にもさまざまな工夫が求められています。取扱説明書を多言語にするのはもちろんですが、誰にでも直感的にわかるピクトグラム(絵文字)を使って視覚的に注意を伝えたり、スマホでQRコードを読み込むと使い方動画マニュアルが見られるようにしたりと、伝える方法や媒体は今ではどんどん進化しています。

こうした伝え方の進化は、ユーザーが説明書を隅々まで読まなくても、必要な注意を瞬時に理解できるようにするための大事な工夫です。多くの国で使われる製品の場合、言語の壁を越えるための工夫として、ピクトグラムや動画はとても効果的です。

さらに、各国の規格や法規制も異なるため、同じ製品でも国ごとに仕様を調整したり、必要な認証を取得したりすることも欠かせません。グローバル時代の「安全」は、単なる設計技術だけでなく、「どこまで正しく伝えられるか」によって左右される面が大きいと言えます。

また、こうした「使い方や注意点を正しく伝える」工夫に加えて、法規制によって表示が義務付けられているマークも、結果的にユーザーにとっては重要なリスクコミュニケーションの一つになります。例えば、欧州ではCEマークがついている製品は、EUの安全基準を満たしていることを示す自己適合宣言の証です。北米ではULマークやFCCマーク、日本ではPSEマークなどがあり、これらは製造者が法律や規格に適合していることを示すものとして、製品本体だけでなく取扱説明書や包装箱に必ず表示されています。

これらのマークは、企業にとっては「製品が安全基準を満たしている」という証明であると同時に、ユーザーにとっては「どの基準をクリアしているのか」を一目で確認できる安心の目印になります。国ごとにマークの形や意味は異なりますが、「誰がどの基準を保証しているのか」を可視化することで、使う人と作る人の間でリスクに対する認識を共有しやすくなるのです。

つまり、これらの認証マークは単なる法的義務のためだけではなく、企業にとっては「私たちはこれだけ安全を確保しています」というメッセージでもあり、製品を選ぶユーザーにとっても信頼できるかどうかを判断する一つの材料になります。実際に、マークがついていない製品は市場での信用を得られず、販売できない国も多くあります。 このように、各国の規格認証やマークの付与も含めて、「どうやってリスクをわかりやすく伝えるか」というのは、グローバル製品に欠かせないリスクコミュニケーションの重要な仕組みの一つではないでしょうか。

3.リスク認知の違いが教えてくれること

ここまでお話ししてきたように、国や地域によって「安全」と「リスク」の考え方には違いがあります。でも、こうした違いを知っておくこと自体がとても大切です。例えば、欧州でおなじみのCEマークがついている製品でも、日本の感覚からすると「え?ここは自己責任なの?」と感じるような場面があります。

実際に、日本の家電メーカーがEU向けに輸出した製品で、取扱説明書の内容が現地の基準に合わせて一部簡略化された結果、ユーザーが正しく操作できずにトラブルが起きたという話もあります。EUでは「使う人が注意して使うのが当然」という前提が強い国もあり、日本のように細かく何でも書いておく文化とは少しズレがあります。

逆に、アメリカでは「想定外の使い方でも製造者がリスクを想定しておくべきだ」という判例が多いため、日本で当たり前と思っている説明書の表現だけでは不十分になることもあります。例えば、アメリカのヘアドライヤーには「浴槽の近くで使用しないでください」という警告が必ずと言っていいほど大きく表示されています。これは、実際にバスルームで感電事故が起こった事例があり、「普通はしないはず」という使い方でも、製造者がリスクを伝えきれなければ責任を問われる可能性があるからです。

こうした実例を知ると、企業にとっては海外で事故を防ぐためにどこまで伝えるべきかを考えるヒントになりますし、私たちユーザーも「当たり前に安全」と思い込まずに、どんな注意があるのかを確認する習慣の大切さに気づきます。安全は作り手だけの責任ではなく、使い手がどこまで理解して行動するかでも変わるものですので、国や文化で違うリスク認知を知ることは重要です。

技術が進化し、モノが世界中を行き交う時代だからこそ、「安全」もグローバル化しています。しかし、国や地域の文化や価値観は一夜にして変わるものではありません。これからの製品安全には、異なる価値観を理解し、つなぎ合わせる柔軟さが求められます。規格や法律を正しく把握し、ユーザーに分かりやすく伝え、必要なリスク情報を共有する。それは企業の信頼を守り、使う人の安心を支えることになるでしょう。

※挿入イラストは、ChatGPTによる生成画像です。