「翻訳」だけじゃない!?

ローカリゼーションとトランスクリエーションの違いとは

「翻訳って、ある言語を別の言語に変えることでしょ?」——そう思いますよね。

一見シンプルな作業に思えます。

でも、いざ言語サービスプロバイダー(LSP)に依頼すると、「ローカリゼーション」や「トランスクリエーション」なんて言葉が飛び出してくることも。

「ローカリゼーションはなんとなく翻訳っぽいけど、トランスクリエーションって何!?」と思った方、ご安心ください! 実は、翻訳業界ではテキストの種類や目的に応じて、この3つの手法(翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション)を使い分けているんです。

この記事では、それぞれの違いをわかりやすく解説し、LSPとスムーズにやり取りできるようお手伝いします!

定義

まずは、基本の定義をチェックしてみましょう。

翻訳(Translation)

ある言語(ソース言語)を別の言語(ターゲット言語)に変換するプロセス。

適切な語彙や文法を使い、原文の意味やスタイル、意図をできるだけ正確に伝えることを重視します。

最もシンプルで、原文との対応関係がはっきりしている方法です。

ローカリゼーション(Localization)

翻訳に加え、コンテンツや製品、サービスを特定の地域や文化に合わせて調整するプロセス。

単位や通貨、日付のフォーマットの変更、現地の規制への対応、デザインや画像の文化的な調整などが含まれます。

ターゲットの文化に自然になじむように仕上げることがポイントです。

トランスクリエーション(Transcreation)

オリジナルのコンテンツを、ターゲットとなる国や地域のネイティブスピーカーに響くよう、創造的にアレンジするプロセス。

「キャッチコピーのような翻訳」とも言われ、ただ訳すのではなく、文化や感情に寄り添った新たな表現を生み出します。

トランスクリエーター(トランスクリエーションの専門家)が、ブランドのメッセージや意図を大切にしながら、より自然で魅力的なコンテンツを作成します。

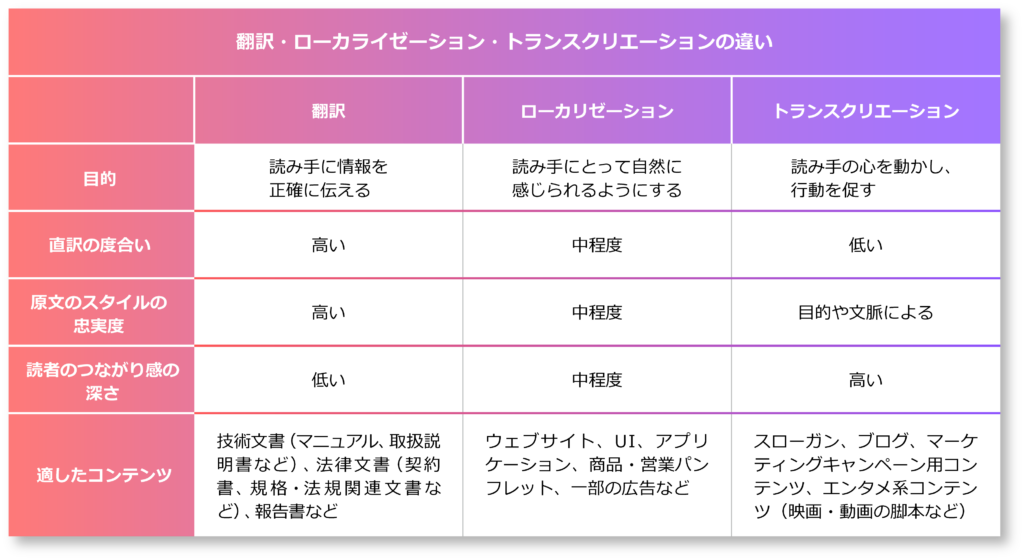

以下の表では、翻訳・ローカリゼーション・トランスクリエーションの違いをわかりやすく比較しています。

翻訳について

ビジネスで翻訳が必要になるのは、こんな場面です。

- ソース言語のテキストをターゲット言語に正確に変換したい

- 技術情報や指示など、明確なコミュニケーションが求められる

- 論理的・手順的で、繰り返し使われる文章を扱う

- 原文の意味やスタイルを忠実に伝える必要がある

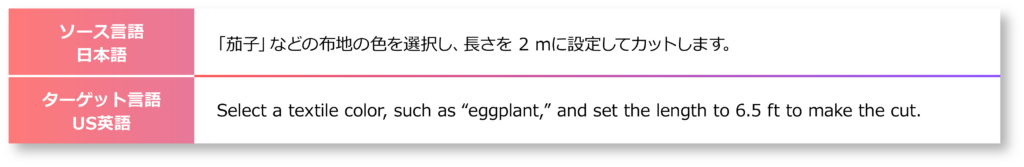

翻訳のシンプルな例

例えば、消費者向け製品の取扱説明書から一文を取り上げてみましょう。 この例では、日本語がソース言語、英語がターゲット言語です。

この文章は、ユーザーがアプリを使って生地の色を選び、希望の長さにカットする手順を説明しています。

原文は論理的で、文脈から読み取るニュアンスはありません。

英語訳でも、原文の意味や構造をそのまま再現し、「選択」や「設定」など手順書内で繰り返し登場する単語を適切に訳しています。

このようなテキストこそ、翻訳に適した内容と言えるでしょう。

翻訳が必要な主なコンテンツ

翻訳の対象となるのは、以下のようなものです。

- 技術文書(マニュアル、サービスマニュアル)

- 法律文書(契約書、規格文書)

翻訳の方法

翻訳には、いくつかのアプローチがあります。

- 人間翻訳(HT)

- 機械翻訳(MT)

- 生成AI翻訳(GenAI)

※HT、MT、GenAIの違いについて詳しく知りたい方は、のぶさんの記事「機械翻訳と翻訳者(人間翻訳)の使い分け」をご覧ください。

ローカリゼーションについて

ローカリゼーションとは、特定の国や地域に合わせてコンテンツを最適化することです。

特に、以下のようなケースで重要になります。

- 地域ごとの情報が含まれる場合

(住所、連絡先、ウェブサイトのリンク、各国の規格 など) - 単位が異なる場合

(長さ、重さ、通貨、日付の表記 など) - スペルや語彙、句読点、慣用表現が異なる場合

(アメリカ英語とイギリス英語、スペインのスペイン語とメキシコのスペイン語 など) - 文化的なニュアンスを考慮すべき場合

(ウェブサイトの色使い、シンボル、マスコット、各国の祝日 など)

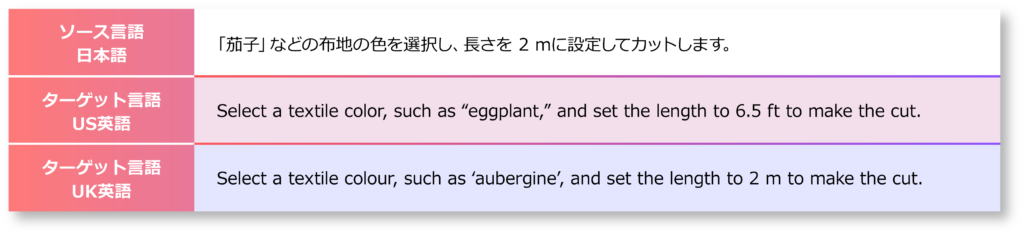

ローカリゼーションの具体例

実際に、ローカリゼーションがどのような影響を与えるのか見てみましょう。

アメリカ向けとイギリス向けのマニュアルでは、単位やスペルがどのように変わるのでしょうか?

原文(日本語)が一番上、アメリカ英語版が真ん中、イギリス英語版が一番下に配置されています。

どんな違いがあるでしょうか?

- スペルの違い

「色」はアメリカ英語では 「color」、イギリス英語では 「colour」になります。こうした違いは意外と多くあります。 - 語彙の違い

「茄子」は、アメリカ英語では 「eggplant」、イギリス英語では「aubergine」になります。地域ごとに異なる単語が使われるため、翻訳時には注意が必要です。 - 単位の違い

アメリカでは「フィート(ft)」、イギリスでは「メートル(m)」が一般的に使われます。 - 句読点の違い

アメリカ英語では「ダブルクォーテーション(“ ”)」、イギリス英語では「シングルクォーテーション(‘ ’)」が一般的です。 - 引用符の違い

フランス語では「ギュメ(« »)」 が使われるなど、言語ごとに表記ルールが異なります。

ローカリゼーションは、ただの翻訳ではありません。 ターゲット市場に合わせて、コンテンツを 最適化 することが重要です。

文化が違えば、情報の伝え方も変わります。 例えば、日本の消費者は カラフルで情報が多く、画像や選択肢が豊富な広告 を好む傾向があります。

また、色の印象も国によって大きく異なります。 赤色は、ある国では「お祝い」や「幸運」を意味する一方、別の国では「危険」や「怒り」をイメージさせることも。

こうした文化的な違いは、ウェブデザインやマーケティング、さらにはレイアウトやビジュアルの選び方にも影響します。

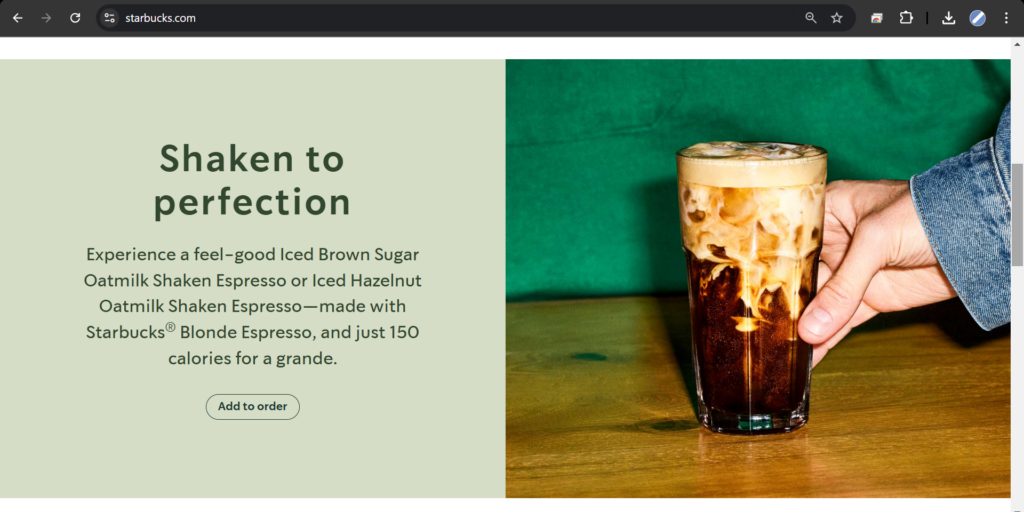

では、実際に アメリカと日本のスターバックスのウェブサイト を比較してみましょう。

アメリカのスターバックスサイト

アメリカのスターバックスのウェブサイトは、とても シンプル。

限定メニューの紹介ページでは、テキストは最小限で、余白をたっぷり確保。 ブランドカラー(緑・黒・白)を基調とした落ち着いたデザインが特徴です。

さらに、「注文に追加する(Add to Order)」ボタンが大きく配置され、すぐに注文できる仕様になっています。

シンプル & ストレートなデザイン は、アメリカのマーケットでは一般的です。

日本のスターバックスサイト

一方、日本のサイトは 情報たっぷり&カラフル。 限定メニューのページには、鮮やかな画像と 詳しい商品説明 がずらりと並びます。

さらに、 季節感 も演出。 春なら 桜 のデザインが加わり、3月には 卒業プレゼント の特集が登場。(アメリカの卒業シーズンは6月なので、これは日本独自の要素)

もうひとつ大きな違いは、購入ボタン(CTA)の扱い方。

アメリカ版とは違い、日本のサイトでは 直接的な「購入」ボタン をあまり強調しません。 これは、日本の消費者が「押しつけがましい売り込み」を好まない傾向があるためです。

ローカリゼーションの重要性

このように、ローカリゼーションは 単なる翻訳ではなく、文化に合わせた最適化 を意味します。 ターゲット市場の 感覚や好みにフィット することで、より受け入れられやすいコンテンツになります。

ローカリゼーションの方法には、HT(人間翻訳)、MT(機械翻訳)、HT+MTのハイブリッド翻訳 などがあります。適切な対応をするために、LSP(言語サービスプロバイダー) に相談するのも良いでしょう。

トランスクリエーションについて

トランスクリエーションは、ただの翻訳ではなく、ターゲットの文化や感情に響くように、クリエイティブに再構築するプロセスです。

特に、以下のようなコンテンツで効果を発揮します。

1. 共感を生み、心を動かすコンテンツ

- 企業やブランドのスローガン

- ブランド名・商品名

- 広告のキャッチコピー

- スピーチの一部

- マーケティングキャンペーン など

ターゲットに刺さる言葉選びが大切なので、直訳ではなく、感情や意図を再現 することがカギになります。

2. 文化的な背景や高度な言語スキルが必要なコンテンツ

- 言葉遊びやユーモアを含む表現

- 文化の違いで単純な翻訳が難しいもの

- ターゲット言語にない表現や概念

例えば、日本では「青信号」と言いますが、英語では “green light”(緑信号) というように、文化ごとに言葉の捉え方が異なることがあります。

3. 創造力と文章力が求められるコンテンツ

- 文学作品や詩 など

言葉の美しさや響きを大切にするコンテンツでは、単純な翻訳ではなく、同じ魅力をターゲットの言語で表現 することが求められます。

トランスクリエーションの実例

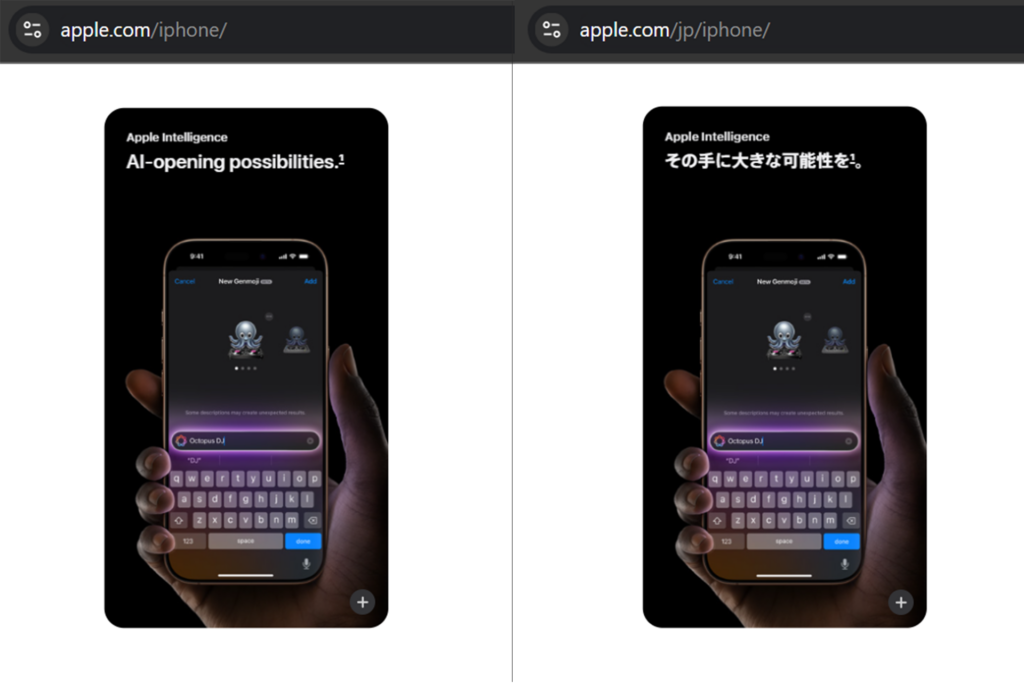

例えば、AppleのiPhoneプロモーション。

米国と日本のApple公式サイトでは、同じビジュアル を使用しているのに、キャッチコピーの翻訳には大きな違いがあります。

これは、単なる言葉の置き換えではなく、ターゲット市場に合わせた最適な表現に作り直されている ためです。

トランスクリエーションの効果

トランスクリエーションを活用することで、ブランドのメッセージをより魅力的に伝え、ターゲットに強く響かせる ことができます。

言葉のニュアンスや文化の違いを超えて、本当に伝えたいことを、自然に、そして心に届く形で届ける。

それが、トランスクリエーションの力です。

左側の英語キャッチコピー 「AI-opening possibilities.¹」 は、慣用句 「eye-opening」(驚くべき、啓発的な) をもじった言葉遊びになっています。 「eye」と「AI」の発音が似ていることを活かした表現です。

一方、日本語のキャッチコピーは 「その手に大きな可能性を¹。」 となっています。 英語の表現をそのまま訳すと意味が伝わりにくく、不自然になるため、日本語では 自然な響きで、同じインパクトを持たせること が重視されました。

こうした工夫を行うのが トランスクリエーション です。 単なる翻訳ではなく、ブランドの世界観を崩さずに、ターゲットに響く表現を作り直す ことが求められます。

トランスクリエーションにはHT(人間翻訳)が不可欠

トランスクリエーションは 翻訳というよりライティング に近い作業です。 そのため、仕上がりを確認し、何度も調整を重ねる ことが重要になります。

また、コンテンツの種類やボリュームによっては、ローカリゼーションより時間とコストがかかる こともあります。

しかし、ブランドのメッセージを的確に伝え、キャンペーンを成功に導くためには、必要な投資 と言えるでしょう。

まとめ

外国市場向けにコンテンツを準備する際は、翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション、またはそれらを組み合わせたアプローチが必要になります。

どのサービスが最適かは、目的、テキストの量、締め切り、予算、セキュリティ要件、そして 文化的な知識や創造性の必要レベル によって異なります。

さらに、HT(人間翻訳)、MT(機械翻訳)、GenAI(生成AI翻訳)、MT+HTのハイブリッド翻訳 など、どの手法を選ぶかも重要なポイントです。

クレステック は、翻訳、ローカリゼーション、トランスクリエーション の違いを深く理解し、お客様のニーズに最適な翻訳サービスをご提案します。

これが クレステックの強み です。