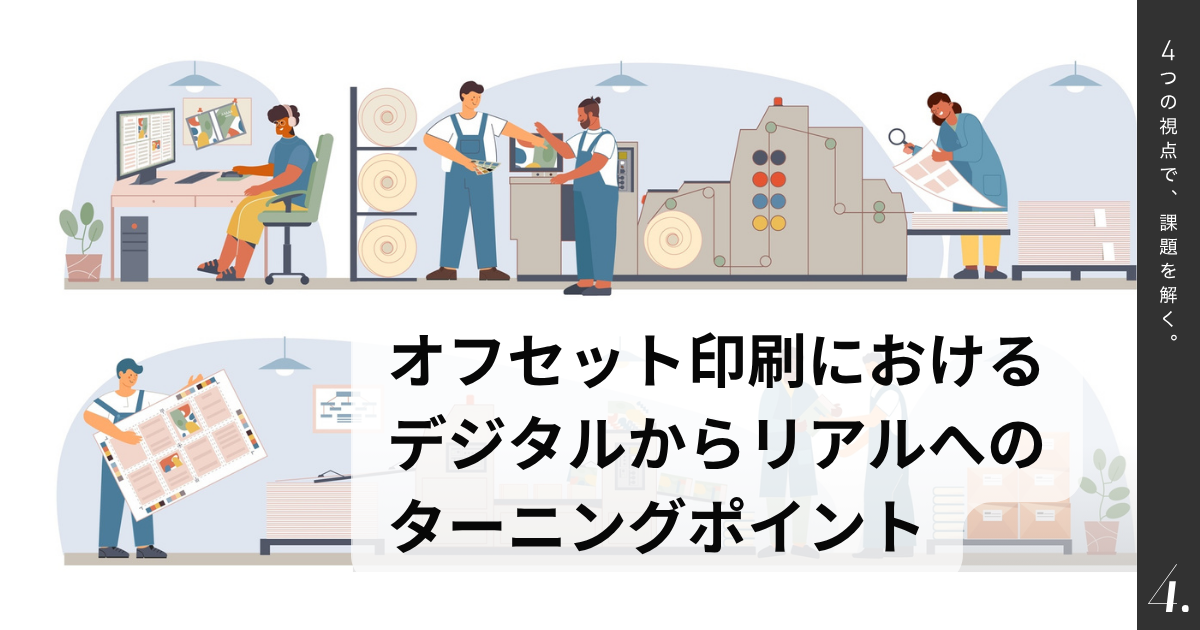

完成したデータを印刷機で印刷して製本すると取扱説明書やパンフレット、チラシといった印刷物ができあがります。

では、一連の流れの中でデジタルデータが実体のあるものになる工程はどこでしょうか。今回は工程のポイントとなる「面付け」「製版」について紐解いていきます。

面付けとは

面付け(めんつけ)という言葉、耳慣れないですよね?

面付けとは入稿データを1枚の印刷用紙に配置するレイアウト作業を指します。面付けは専用のソフトで作成し、ページ数が多ければ多いほどレイアウトが必要となります。

“ページ=面”を”配置する=付ける”で、面付けです。

- パンフレットのページを配置する

- 名刺やカードを複数面配置する

- チラシやポスターをまとめて配置する

これらすべて、面付けです。

面付けのあとは製版へ

面付けが終わると製版という工程を経て印刷へと進みます。印刷のあとは製本して製品ができあがり、最後は発送・納品へ。

大まかな工程としてはこのようになります。

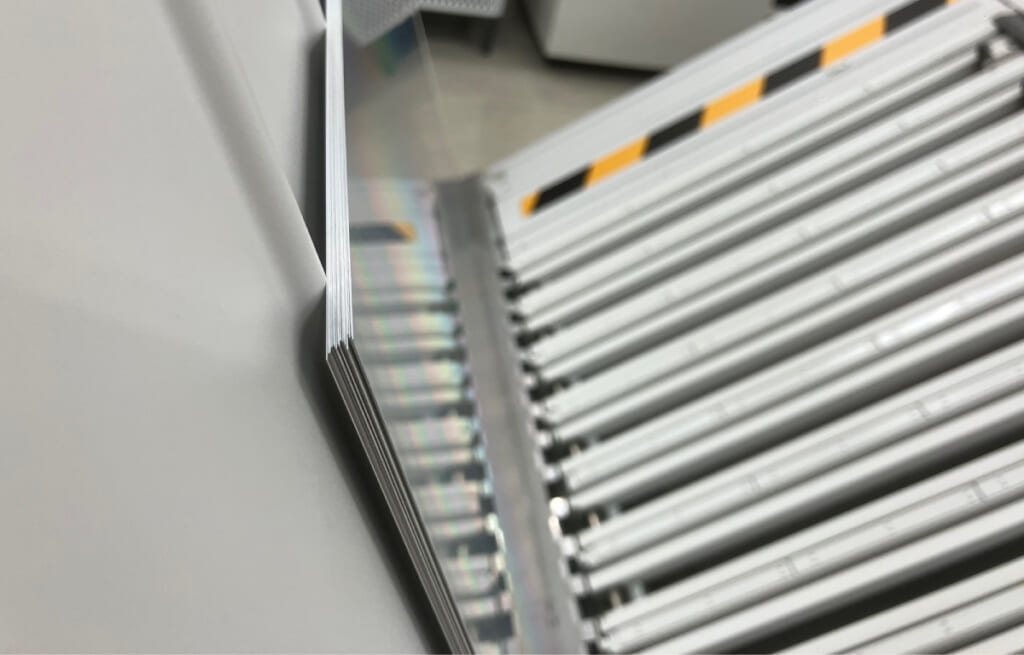

製版(せいはん)とはアルミのプレートに、面付けされたデータ情報をレーザーで焼き付け、印刷を行うためのプレートを生成することです。焼き付けられたプレートは木版画でいうところの版木の役割を担います。

生成には製版専用の機械(CTP)を使います。プレートの厚さは0.24mm、扱っているサイズは最大で1030×800mm。プレートは薄く鋭利なうえ表面にキズがつきやすいのでゴム手袋をはめて取り扱います。プレートのチェックが終わると工程は印刷へと移り、1枚1枚印刷機にセットして刷っていくことになります。

つまり、この製版という工程でデジタルがリアルになります。CTPとはコンピューター・トゥ・プレート(Computer To Plate)の略。印刷工程のなかで最初に実体化されるのはアルミのプレートなのです。

仕上がりを確認したら印刷担当者によって印刷機にかけられます。

面付けの重要性

製版の工程でプレートができあがると修正ができなくなります。したがって、その前工程である面付けでどのようなレイアウトがされているか、が重要になります。

もちろん印刷の技術や製本の精度も重要ですが、それらを最大限に引き出せるか否かは面付けにかかっています。もし面付けに不具合があると製品にかける時間や費用、品質に影響が出てしまいます。

効率のよい正しい面付けにすることで

- 無駄な紙やインク使用量を減らし、印刷コストを下げられる

- 断裁や折り加工などの作業がスムーズに行える

- 製本の仕上がり精度を向上させることができる

データそのもののチェックはもちろん、印刷から最終的な仕上がりまで問題がないか、面付けの時点で確認していくことが非常に大事なのです。

求められる最適化

先に書きましたが面付けではページを配置するときに、後工程の印刷や製本作業を考慮したレイアウトをします。

例えば、

- この紙の場合はデータの絵柄によってレイアウトを変えないと刷りにくい

- この印刷機で刷るならレイアウトを反対にしたほうが刷りやすい

- あの印刷機は排紙をスムーズにするためにドブ(余白)の数値を変える

- あの製本会社はページ配置を変えたほうが製本しやすい

- 製本の時に取り間違いのないようにマークをつけて判別しやすいようにする

製品の品質を保ち向上させるためとはいえ、気を配る点とその組み合わせのバリエーションの多さには苦労します。が、それは同時に面付け工程の醍醐味とも言えます。

次工程でリアルになる=変更ができないからこそ、最適化が求められる工程。それが面付けなのです。

最後に

面付けの正しい順番って何?

どうやって冊子になるの?

印刷する紙ってどのくらい大きいの?

疑問に思った方、もしよろしければ担当営業にお声がけいただき、シープラスの工場見学にいらしてください。

業務の流れをご説明させていただきます。面付けはもちろん、アルミのプレートや実際の印刷機で印刷しているところもご覧いただけますよ。