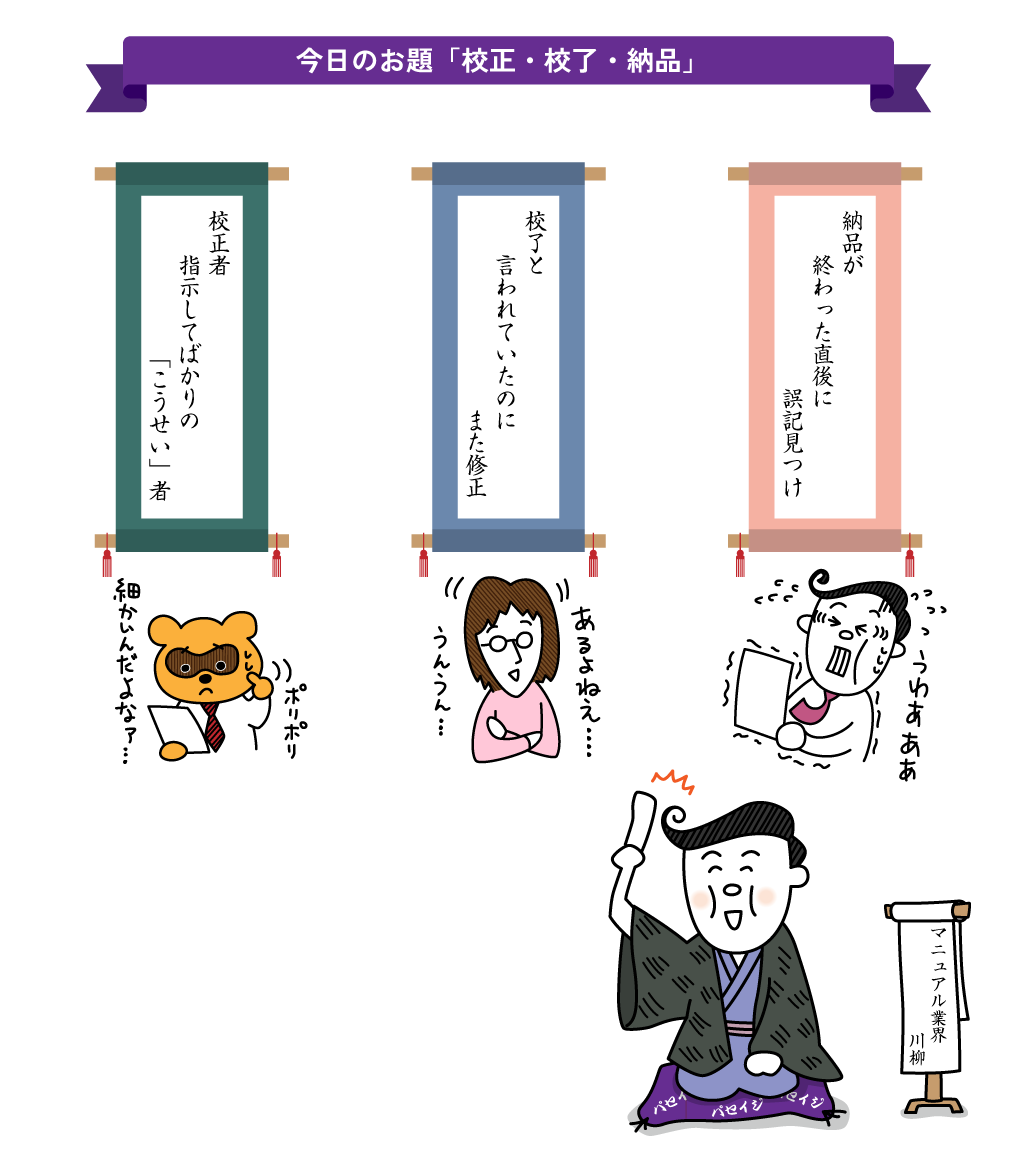

コンピューター業界の片隅にひっそり生息するマニュアル制作会社ならではのニッチでユニークなコトバ使いを解説する連載の第5回目。今回は「校正」「校了」「納品」という 3 つの言葉を解説します。広くは出版・編集・印刷業界で用いられるもので、世間一般ではあまりなじみがないコトバかもしれませんが、マニュアル業界でこの 3 つの言葉がどのように使い分けけられているかを解説したいと思います。

制作プロセス上の節目を示す 3 つの用語

「校正」「校了」「納品」はそれぞれ別の意味を持つ言葉なのですが、いずれもマニュアルの制作プロセスに存在するものであり、制作工程の節目となるイベントというところが共通しています。プロジェクトマネジメントの世界では「マイルストーン」と呼ばれるものがありますがそれと同じようなものです (たぶん)。

校正

「校正」とは、文や文章の語句・字句や内容、体裁、色使いの誤りにまちがいや不具合がないかどうかを確認する作業のことを指します。

マニュアル業界の場合は、当然ですが制作するマニュアルの本文が対象となります。用字用語のガイドラインをクライアントが定めている場合に、そのガイドラインに準拠しているかどうかを確認するのも校正の一部です。

校正は、社内と社外のマニュアル制作関係者が必ず携わります。制作会社内部の人間が「お客様が提供した情報や要望に即しているか」「正しい言葉で書かれているか」「正しい体裁になっているか」を確認する一方で、クライアントにも「御社の望みどおりになっているかをご確認ください」という意味で負担をお願いすることになります。このことから、制作会社からクライアントに成果物の内容チェックを依頼することを「校正出し」と呼んでいます。この場合、校正するのはクライアントですが、提出前に社内でシッカリ校正していることは言うまでもありません。

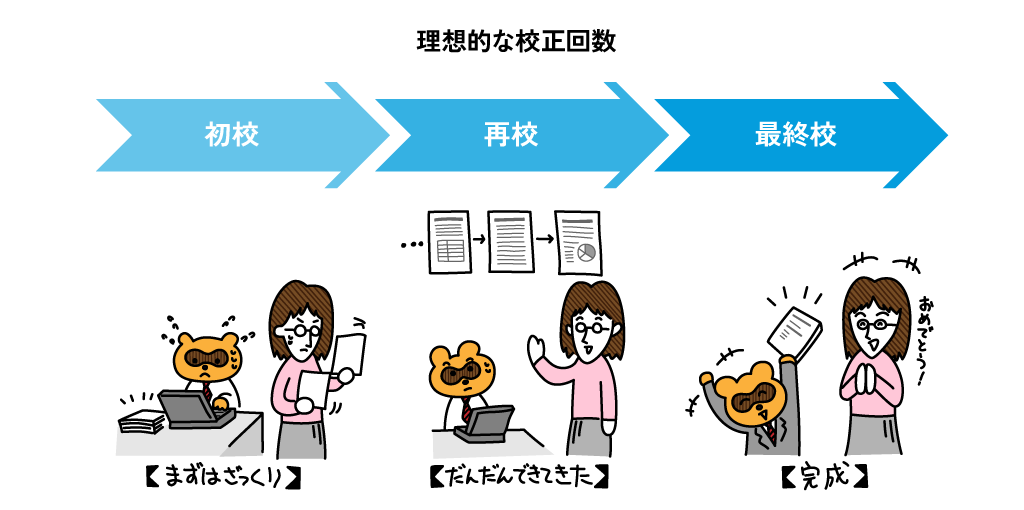

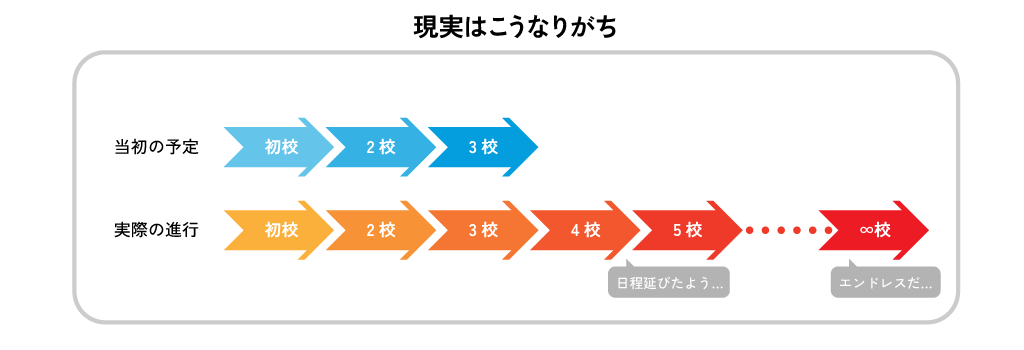

この「校正出し」ですが、制作会社としては初校、再校、最終校の 3 回校正が理想です。マニュアルの性質上、最初の 1 回ですべて片付くことはなくて、開発途中で仕様が決まりきっていなくても制作を進めながら、最後のタイミングで最終仕様に合わせ完成に持ち込むという流れになるのですが、その期間に制作会社とクライアントとの間で校正のやり取りをするのは 3 回くらいが妥当な数、という理解です。制作スケジュールを組むときは最低でも 3 回校正にするという一種の標準という考えかた、でもあります。が、実際には設計や開発の事情に応じて延びたり遅れたり何度も修正が飛び交ったりで、気が付くと 7 校とか 11 校に至ることは多々あります。あまりにも多くなると途中で数えられなくなりますけどね……。

ところで、校正と似た言葉に「校閲」があります。どちらも主に書籍などの内容面での確認作業を示す言葉ですが、校正が「誤字脱字や文法的な問題がないかを確認する」というニュアンスなのに対し、校閲は事実と相違ない内容になっているかなど情報を深く精査するという意味を持ちます。すごく乱暴に言えば、校正は「文字面の表面的な正しさの確認」で、校閲は「情報の正確さ、ならびにその情報の妥当さ (世間に出したらマズいものになっていないか)」を確認する作業です。検閲に近いテイストを感じますね。

校了

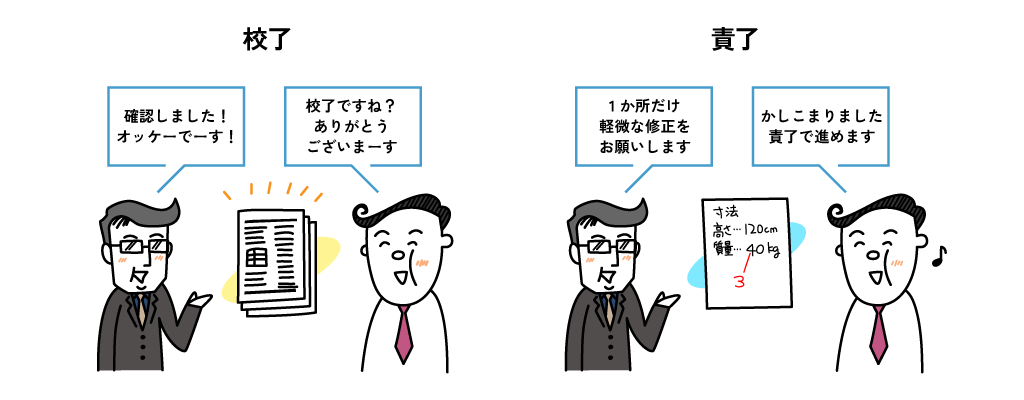

「校了」は「校正終了」の略です。たとえば印刷業界では「校正が完了したから印刷工程に進めてもらってよい」という意味で用いられます。校正作業が完了したということは「これ以上校正による修正はない」ということですから、その先の工程に進めてよいというサインという意味にもなります。

つまり、クライアントまたは社内の校正担当者から「もう修正はありません (必要ありません)」という意味で出してもらう OK サインであると同時に、「これで納品してください」「印刷に進めてよいです」という GO サインということになります。制作する側からすれば、そのマニュアルのコンテンツとデータが「修正作業はココまで」という状態になったことを意味します。

いわば、マニュアルが内容的に完成したことをお互いに確認しあうコトバみたいなものです。校了の連絡をもらうと何だか安心するというのが制作会社のホンネです。もっとも、よんどころない事情で校了後に追加修正が発生するケースもありまして、そのときはそのときで潔く対応するほかありません。ええ、やりますとも。

なお、校了の派生みたいな言葉として「責了」があります。制作会社の責任で校了する、みたいな意味です。わざわざ確認者が確認するまでもない軽微な修正のみがあった場合に、「責了でお願いします」と伝えて、あとは制作会社がそのとおりに修正して校了扱いとして次の段階に進めるわけです。

納品

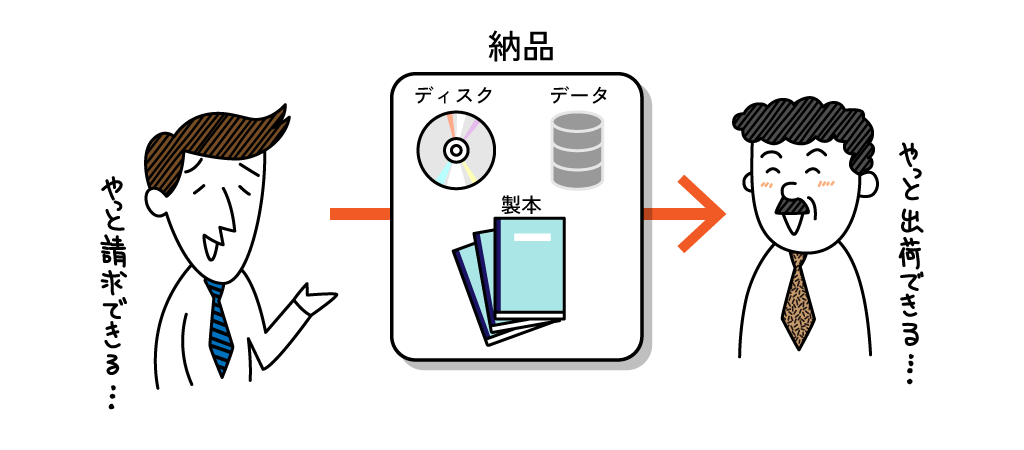

「納品」とは、依頼された成果物の完成品またはそれに準ずるものを、依頼したクライアントまたはそのクライアントが指定した関係者に納めることを指します。店頭でその場で対価を支払って商品を受け取るような現金商売の場では納品とは呼ばず、掛売での取引において支払いと商品の受け渡しが異なるタイミングで行われるときに、その引き渡しの行為を指すために「納品」というコトバが用いられます。辞書チックに解説してみましたが、どの業界でもだいたい同じ意味で捉えられていると思います。「できあがったものをクライアントにお渡しする」ことですね。

マニュアル制作会社の視点では、とりわけ制作スタッフにとっては「納品」すなわち「もう修正ができない最後の最後の局面」、営業担当者にとっては「請求できるかどうかの境目」という認識になります。

ワーディングの違いで生じるカン違い

この「校正・校了・納品」ですが、印刷・出版業界の用語ですから世間一般にあまねく知られているわけではなく、そのせいかときおりお客様が「校正」を「納品」と混同して表現されることがあります。ここでそのお客様の言葉をうっかり制作担当者にそのまま伝えてしまうと、「え! 納品なの!」と軽く騒ぎになります。

校了したらすべての作業が完了している……わけではなく、納品にあたっては検品や納品データ準備など、それまでの校正とは異なるいろいろな作業があるのでした。事前に納品とわかっていればココロ構えができますが、まだ校正段階で「納品して」と言われると、想定外の作業に迫られると思った制作現場が確実に浮足立ちます。制作実務の実態はなかなか理解されることはないと思いますし、納品には充分な時間を確保させてほしいと思うと同時に、校正と校了と納品の言葉の意味を正しく使い分けてもらうと不要な意識のズレは生じずお互い平和に仕事を進められるので、多くの人が正しい言葉で話してくれると助かります。