コンピューター業界の片隅にひっそり生息するマニュアル制作会社ならではの、ニッチでユニークなコトバ使いを解説する連載記事「マニュアル業界用語解説」。今回のお題は「注釈」です。2 回に分けて解説しますが、まずは前編です。

注釈にもいろいろあって

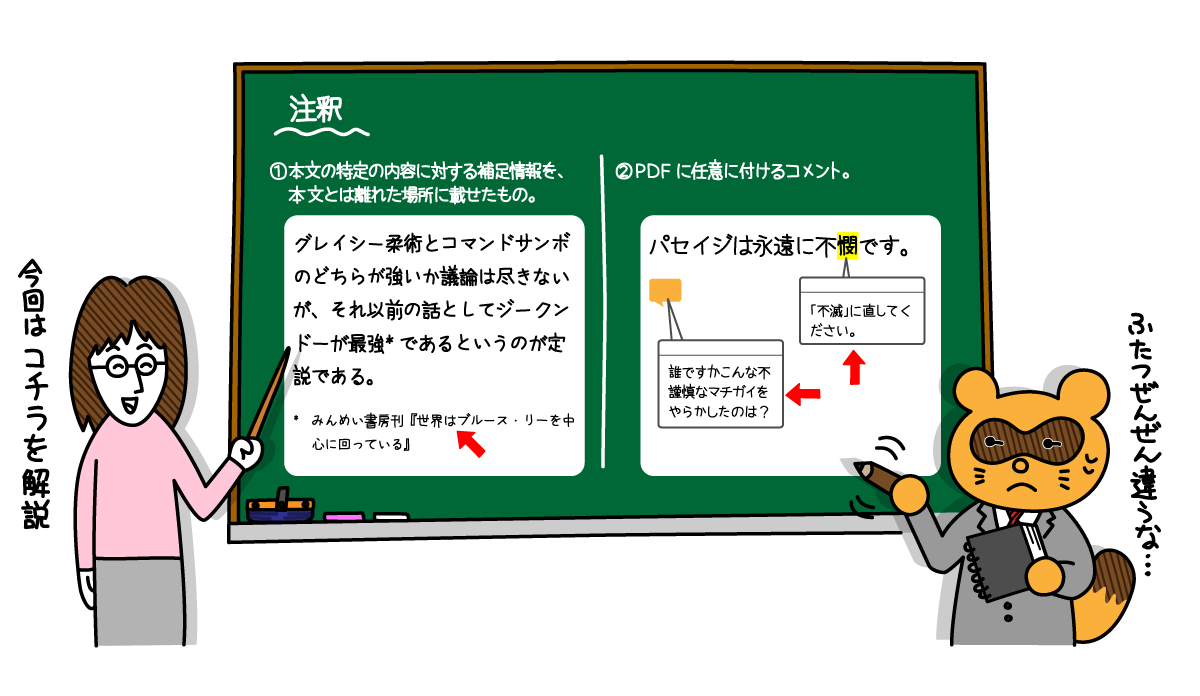

ひとくちに注釈と言いましても、大きく次のふたつのどちらかの意味で使われます。

- 文中の内容や専門用語について、何らかの補足説明をするための別の文。

- PDF ファイルに自由に付加する任意のコメント、またはそのコメントが含まれているパーツ (オブジェクト)。

今回は「1.」について説明します。「2.」については次回のお楽しみ。

出版編集の世界での注釈

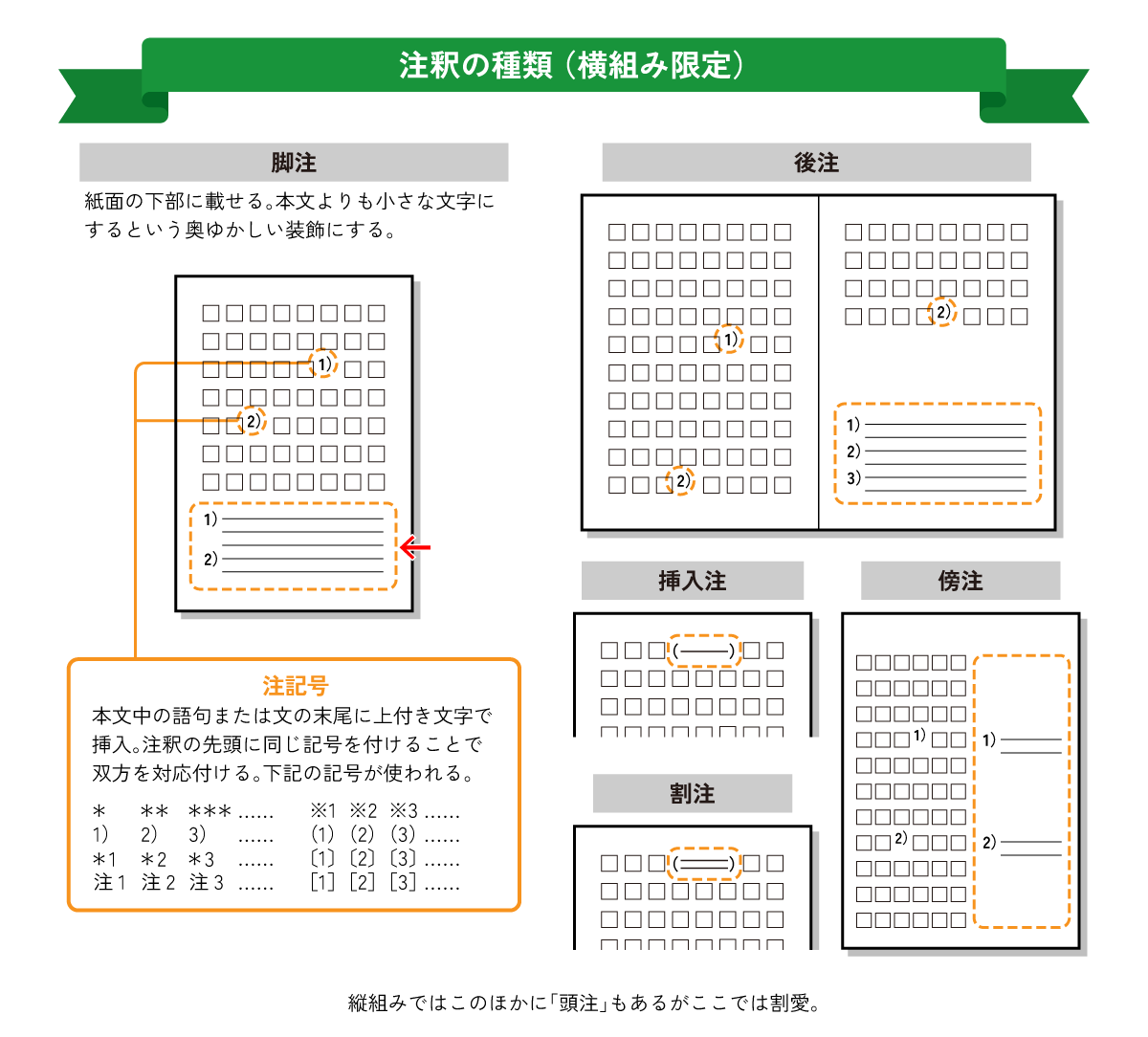

本来、注釈というのは本文中の語句や説明に対する補足情報を指します。本文に含めると冗長だったり、本文にするほどではないけど言っておきたい小粒な情報を、本文から少し外れた場所に配置します。このとき、本文中には注釈記号を挿入しておき、注釈自体はその注釈記号から開始することで両者を対応づけるわけです。

この注釈ですが、もともとは書籍や新聞などの書物や製品カタログのような広告に近い読み物、ひいては公用文において用いられる表記法のひとつです。表記法自体はアカデミックな世界の学術研究論文においても用いられる普遍的なものですが、研究論文の場合は補足文よりも、他の研究を引用するときにその引用元を示すために用いられるのが実情です。あとは、携帯電話やパソコンのカタログなどで、スペック表の下にそれこそ 2 ケタの大台に乗るくらいふんだんに脚注があったりしますよね。

一般的な書物を扱う出版編集の世界では、注釈の記載位置に応じた呼び名があり、割注、頭注、脚注、傍注、後注に分かれます。日本固有の縦書きでのみ用いられる種類の注釈もあるのですが、注釈記号を用いて本文 (の語句) と注釈文を対応づけるところは共通しています。

ひるがえってマニュアル業界での注釈

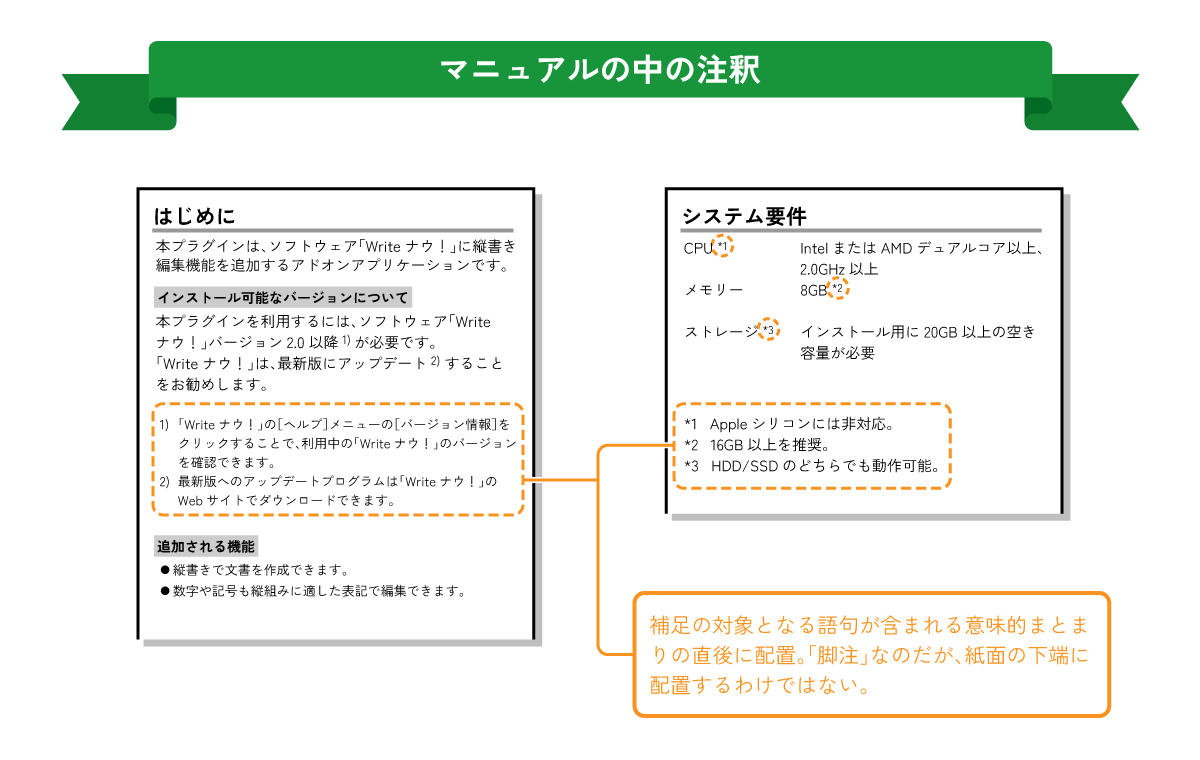

さて、同じ文書を扱うマニュアル業界では。

「本文の語句や説明に対する補足文を本文とは離れたどこかに書く」のは同じですし、注釈記号で対応づけるところまでは同じです。ただし、注釈文の記載位置は、「補足の対象となる語句が含まれる段落を内包する意味的まとまりの直後」となっています。出版業界での呼び名である「脚注」に近いのですが、微妙に合致しない独自の世界です。

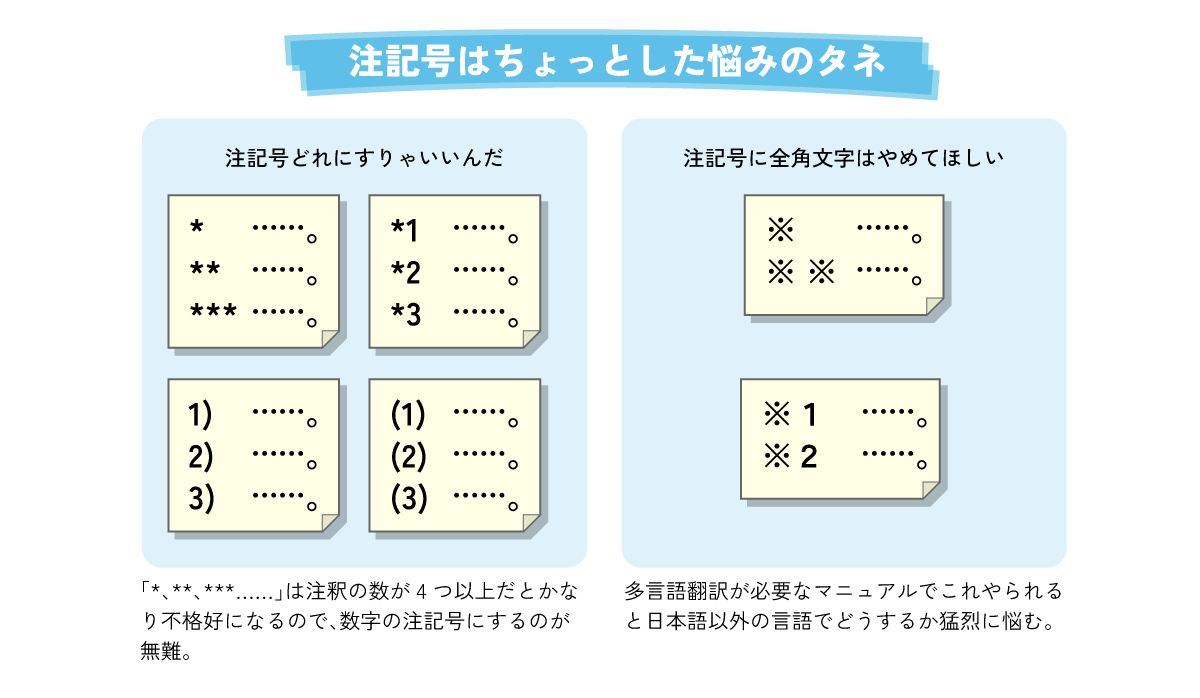

注記号はルール不在のカオスの様相

ところで、マニュアルに注釈を載せるときに使われる注記号 (脚注文字) ですが、使う記号とその使い方が実にカオスです。中にはちょっといただけない表記もあったりします。

ルールなりガイドラインを決めておけばよいと思いますが、意外にも一般的には明確な決まりは存在しません。新聞社が発刊しているガイドブック (ありがたいことに市販されている) や出版業界の編集ルールブック (これまた市販されている) も確認しましたが、ガチガチに「この注記号にせよ」という決まりごとは定めていなかったのでした。日本国内向けですから当然ですが、全角半角どっちを使うかという決まりもありません。そのせいなのかどうかわかりませんが、マニュアル業界においても注記号に対する決まりはないようです。同一文書内で統一が取れていて、連番のマチガイさえなければどの記号を用いてもかまわないというおおらかな扱いです。

ひょっとしたらキチンとルールを定めている優秀なメーカーさんや制作会社さんがおられるのかもしれませんが、そうなってくるとある種のローカルルールですので、寡聞にして存じません。社内慣習または前例踏襲を昔から現在に至るまで継続しているかもしれません。基本は「筋が通っている」「理にかなっている」「効率を妨げない」が守られていればよいと思います。

次回予告

さて、ここまでは伝統的注釈の話ですが、マニュアル業界で注釈と呼ばれるものにはもうひとつ別の概念のものがあり、脚注とは完全に別ですが今ではそれ以上に日常的なものとなっているものがあります。その話をすると長くなるので、後編と称して次回お話ししたいと思います。