コンピューター業界の片隅にひっそり生息するマニュアル制作会社ならではのニッチでユニークなコトバ使いを解説する連載記事「マニュアル業界用語解説」。今回は「先祖返り」という言葉について解説します。

直した誤記がよみがえる

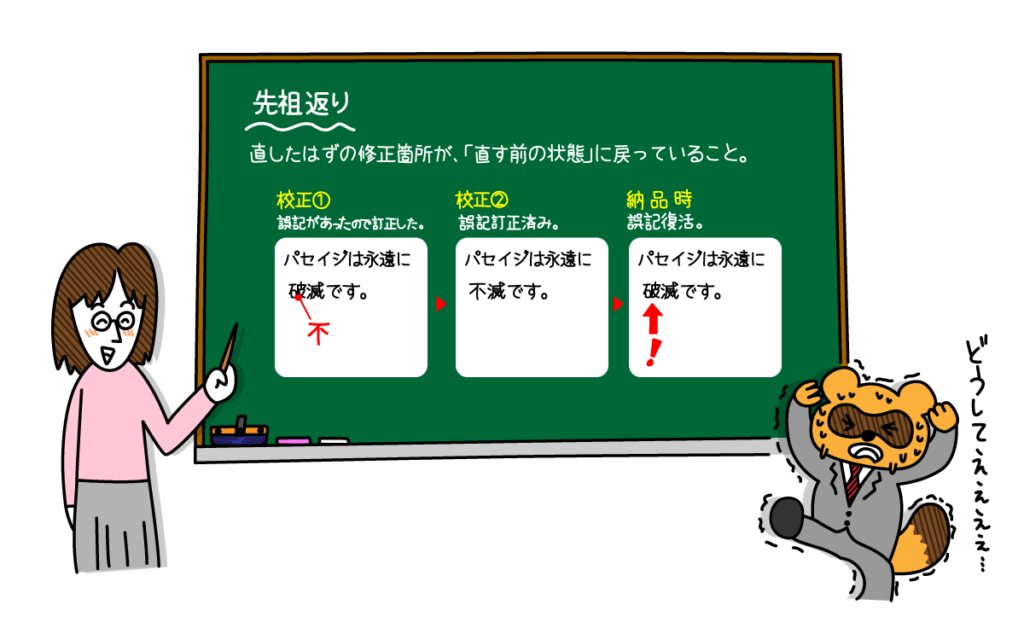

「先祖返り」という言葉は、直したはずの修正箇所があるとき「直す前の状態」に戻っていることを指します。

修正を指示した側としては「直っている」箇所は直っているとみなしてその後は注意を払わないため、修正前の記載内容がゾンビのように復活していると色めき立ちます。クライアントからもっとも忌み嫌われるミスです。

クライアントからしてみたら「こないだ直っていたのになぜ復活した?」と思うに決まっており、なぜそうなったのかという経緯も原因も思い浮かぶはずもないので不信感を募らせるばかりですから、この先祖返りはクライアントからの信頼をもっとも損なうものと称しても過言ではありません。対策報告書の提出を求められた経験をお持ちの制作会社も多いかと思います。それこそ、四百字詰め原稿用紙 100 ページ分の始末書、ならびに巻物 1 巻分の対策報告書を……ああ、イヤな苦い記憶が……。

ソフトウェア開発の世界でも同様の現象に対して「先祖返り」という言葉が用いられますが、それよりも「リグレッション (退化、後退)」と呼ばれることが多いようです。実にカッコいい響きですが、当マニュアル業界でそんなカタカナ外来語は聞いたことありませんし、日本語の「先祖返り」がその事象を示す言葉としてあまりにもうってつけですのでいちいち英語のカタカナ表記にする気も起きません。

すべてのミスは人為ミス

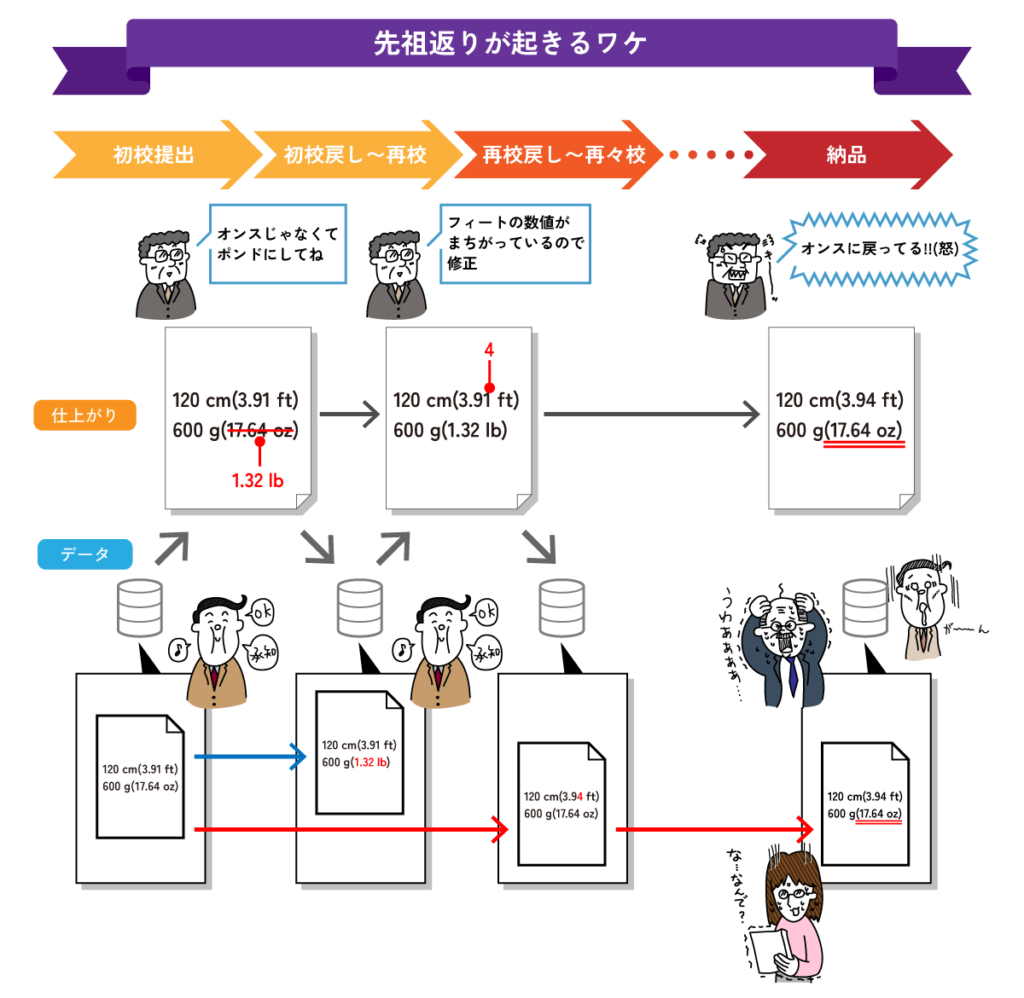

この「先祖返り」ですが、マニュアルのデータが勝手に昔の姿に逆戻りするはずがありませんから、すべては作業者の人為ミスに帰結します。原因はほぼもれなく「修正すべきデータの取り違え」です。

マニュアルのデータは、幾度かの修正を経て完成しますが、その修正フェイズごとにその世代 (版) のデータが存在し、版単位でデータが保存されます。当然ですが修正するときはその時点で最新のデータをいじるべきなのに、何らかの理由で最新よりも前の世代のデータを編集してしまうと……ハイ、先祖返り発生。

古いデータを修正してしまったことで先祖返りが起きるのですが、たいていは「最新のデータの所在が明確でない」のが原因です。それも、どのデータが最新なのかがわかりにくくなっているとかなり高い確率で発生します。とりの作業者が自己完結で作業する場合は起きにくいのですが、それは起きにくいというだけで本質的に問題がないわけではありません。ひとりしか作業者がいなくてもその人のデータ管理が複雑だったりいいかげんだとやはり起きます。

加えて、同じアイテムに対し複数の作業者が作業を担当するとなると、データの受け渡しのルールを明確にしておかないと先祖返りが起きます。作業者が何人いても修正すべきデータはひとつだけなのに、そのデータの版数管理がうまくできておらず、最新のデータを次の作業担当者が受け取って作業するべきところを、手元のデータを使ってしまったり、または最新のデータがわかりにくい場所にあって正しいデータを取り損ねることがあり、それで先祖返りが起きます。

組織が大きくなり、複数のスタッフが協業しながらひとつの成果物の制作に取り組むようになるときに必ず遭遇するひとつの通過儀礼、みたいなものかもしれません。

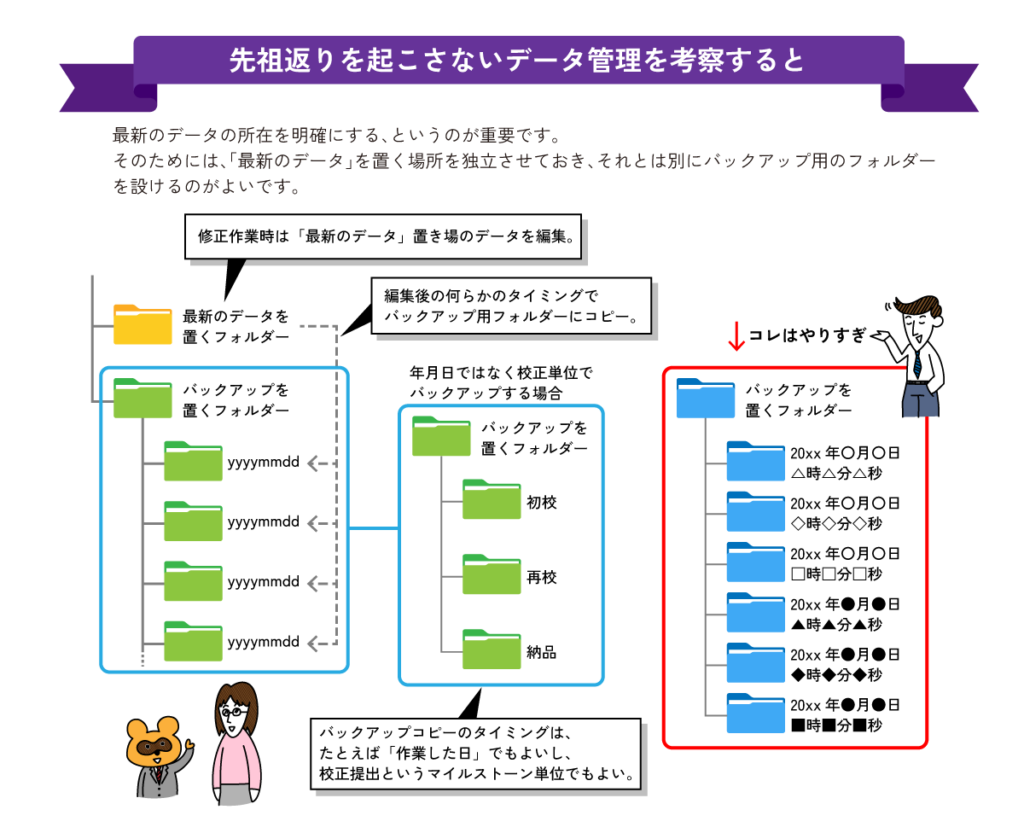

データ管理がとても重要という奥深い話

先祖返りを防止するとなると、適切なデータ管理が必要になります。とりわけ、最新のデータの所在を明確にする (最新のデータがどこにあるかが、誰にとってもわかりやすくなっている) のがとても重要だと思います。データは成果物が完成するまでの間に刻々と更新されますから、その世代管理 (版数管理) の仕組みを上手に考えるのがよいです。

実際には、世代のバックアップコピー以外にもいろいろと考慮しないといけない要素があって、対応のしかたも千差万別です。おそらくですが、データの管理手法は制作会社ごとに独自のノウハウで対処しており、それこそ世に言う「企業秘密」ではないかと思われます。というか、他社さんはどうしているのでしょうね?

ソフトウェア業界ならバージョン管理システムが普及していると思いますが、何気に微妙にアナログ意識全盛なマニュアル業界には到底理解が追い付くものではありません。マニュアル業界ってどこかコンサバなのですよね。でも、基本はいっしょというか、押さえるべきポイントはツールを問わず共通というか、とにかく「必要なデータを取り違えないようにする」が上手に実現できていればよい、ということにしたいと思います。